四月,如东县马塘初中校园里红色教学楼掩映在绿树春花中。近日,该学校“慈墨轩”图书馆内,初二年级的学生正在参加“春晓书韵”润心阅读活动,学生们每人挑选一本书,静心阅读并写下读后感。“慈墨轩里三万册藏书大部分来源于学校师生和社会的爱心捐赠,其中不乏大量慈善主题读物,学生们将阅读心得体会贴在“爱心树”上,书香与善意相互交融、共同生长。”校长沈素兵说。“慈墨轩”是马塘初中慈善文化教育的重要组成,学校以“慈善教育”为核心,精心打造立体化育人体系,成为如东“慈善之城”建设中一颗璀璨的明珠,生动诠释了慈善与教育深度融合的无限可能。

慈善教育融入校园环境

每一处风景都传递善意

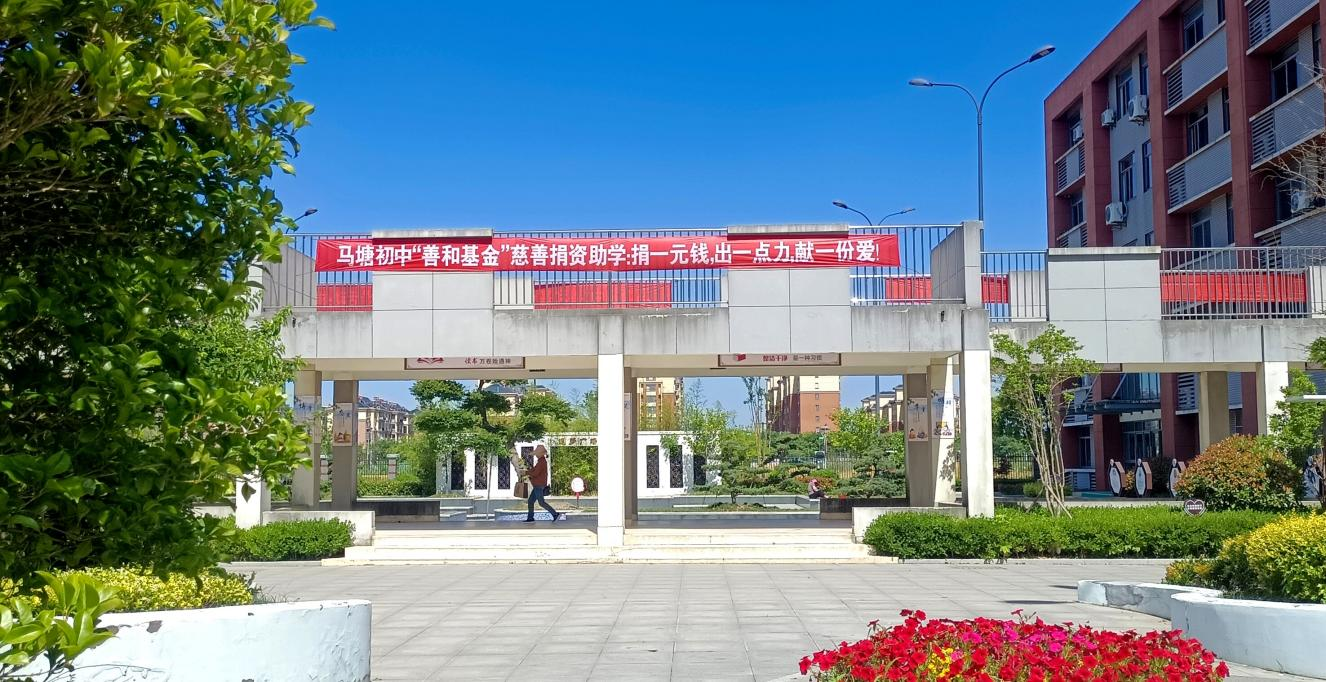

踏入马塘初中的校园,宛如走进一座别具一格的“慈善文化博物馆”。全长50多米的“德善廊”,横跨校园,顶部高悬“敬善、仁慈、贵和”六个大字。阳光洒下,光影交错,传递着深厚的慈善内涵。

与德善廊相互映衬的“善园”,是校园里的文化宝藏。园内,由社科名人题写的“慈善赋石刻”,散发着古朴典雅的气息,静静诉说着慈善的悠久历史;学生亲自题名的“上善亭”,造型灵动别致,彰显着青春活力与慈善情怀的碰撞。曾经荒芜的小土堆,如今已华丽转身为充满魅力的慈善教育阵地。2024年6月,当地政府馈赠的8块马塘老街古石板,被巧妙地嵌入善园的“仁和小径”。每块石板都配有专属二维码,只需轻轻一扫,老街的历史记忆便如画卷般在眼前展开,让师生在漫步中感受历史与慈善的交融。

此外,崇善厅、至善广场、慈善人物谱等物型课程如繁星般点缀在校园各处。这些景观将张謇创办慈善机构的动人故事、陈鹤琴“活教育”思想融入其中,把抽象的慈善概念转化为可触可感的校园风景。“我们致力于让校园的每一面墙都成为慈善文化的传播者,每一处角落都能成为滋养善心的摇篮。”副校长邱亚琴说。

慈善教育纳入校本课程

“认知—内化—践行”形成闭环

在马塘初中崇善厅,一幅幅精美的烙画吸引了我们的视线,这是学校美术社团开发的《南通烙画与慈善》课程,学生们用烙铁绘制“善”字以及各种爱心图案,将非遗技艺与慈善精神完美结合。校长沈素兵说,学校构建了“物型课程、文本课程、经验课程”三大校本课程体系,为慈善教育打造了一条完整且高效的链条。

物型课程通过沉浸式环境育人,精心打造的校园景观。文本课程系统化知识浸润,学校自主编写了《与善同行,塑德立身》《小事立德,微言劝善》等教材,收录了张謇的慈善故事以及发生在校园里的慈善案例;《芳草地》校刊专门设立慈善专版,举办《我和我的老师》征文活动,征集“慈言善语”,鼓励学生用文字抒发对慈善的理解与感悟。而经验课程则为学生提供全方位实践赋能。传统节日走进敬老院陪伴老人、中华慈善日发起签名倡议、学校“善和基金”帮助困难同学实现“微心愿”、组织学生走访红色教育基地,将慈善情怀升华为家国情怀,让点滴“小善”汇聚成“大德”。2022年,学校一名学生不幸患上白血病,全校师生以及社会各界爱心人士纷纷伸出援手,踊跃捐款10万余元,帮助孩子重返校园。近年来,马塘初中学生志愿服务参与率达到100%,形成了“向善、向和、向上”的良好校风。

慈善教育渗入日常行为

善意成为生活习惯

“每周一我们都参加国旗下讲话活动,最后一个环节是“小事劝善”,从细节做起,做善德好少年。”马塘初中学生任彦霖说,同学们都会从“好好走路、好好吃饭、好好说话”这些平常的生活细节里,践行善意。在马塘初中,慈善早已不是阶段性的活动,而是融入师生日常生活的“隐形课程”。

课堂上,让每个学生感受善意,老师“一个不落”,鼓励全班同学都参与,英语演讲时,哪怕只是简单地说一句话,音乐课上唱一句,给予学生充分展示的机会;课间,“善和小天使”们活跃在校园的各个角落,主动帮助同学解决学习难题、捡起地上的垃圾,成为校园里流动的慈善“代言人”。课后回家,主动分担家务,关心家人。学校的慈善文化的浸润还辐射到家庭,不少家长在“捐书筑梦”活动中主动捐书,并化身义工主动参与图书登记造册工作。

在学校“百名教师走访千户家庭”活动中,全体教师走出校园,关心学生家庭的困难,对接社会资源为他们提供帮助,将慈善的温暖从校园延伸到社区。学校成立“慈善文化研究社团”,组织老师开展《慈善教育与农村初中德育融合》等课题研究,在实践中不断提升自身专业素养。此外,学校还将心理教育与慈善深度融合,成为日常行为养成的“润滑剂”。学校设立“润心室”,配备专业心理咨询师,每天对外开放,每两周开设一次心理课,学生们通过心理绘本共读、情绪疏导等活动,学会关爱自己、理解他人。

“最好的教育,不仅仅是知识的传授,更是对学生灵魂的滋养。当慈善成为校园的精神底色,每一个孩子的心中都会种下一颗‘善’的种子。假以时日,这颗种子生根发芽,必将成长为支撑他们生命的精神脊梁。”马塘初中校长沈素兵说。(葛勇 佘庆华)