“南京见亲友,知道我有多忐忑吗……”4月27日,著名导演杨弋枢回到南京,举行最新作品《内沙》超前点映路演,并与南京艺术学院传媒学院副教授沈晓平、南京大学商学院教授朱虹展开对谈。该片将于5月13日在全国艺术电影放映联盟专线上映。

映后交流。

从第一部作品至今,杨弋枢所拍作品均聚焦于社会题材,考量人的生存境遇。

影片《内沙》将镜头对准长江入海口淤积而成的崇明内沙岛,在有机农场这一特殊场域中,青年女性小余在汤老师的理想主义感召下,试图以有机农业构筑理想生活。然而,当母亲到访、农场经营危机接踵而至,小余不得不在母亲的伤痛、汤老师的现实妥协与“失去”的边缘中,重新审视自我与现实的边界。

《内沙》全片在冬季崇明岛拍摄,冷冽的江风、潮湿的沙洲与灰蒙蒙的天际,共同构成一幅苍茫的土地长卷。影片没有采用过多的戏剧性冲突,也没有过多音乐的渲染,而是通过日常生活的点点滴滴,展现人物性格的发展变化:慢节奏的日常描摹、自然光效的运用,以及演员质朴本色的表演,都让观众沉浸于真实的生活肌理中,也让影片主旨“随心之所欲,不弃未来”变得更有力量。

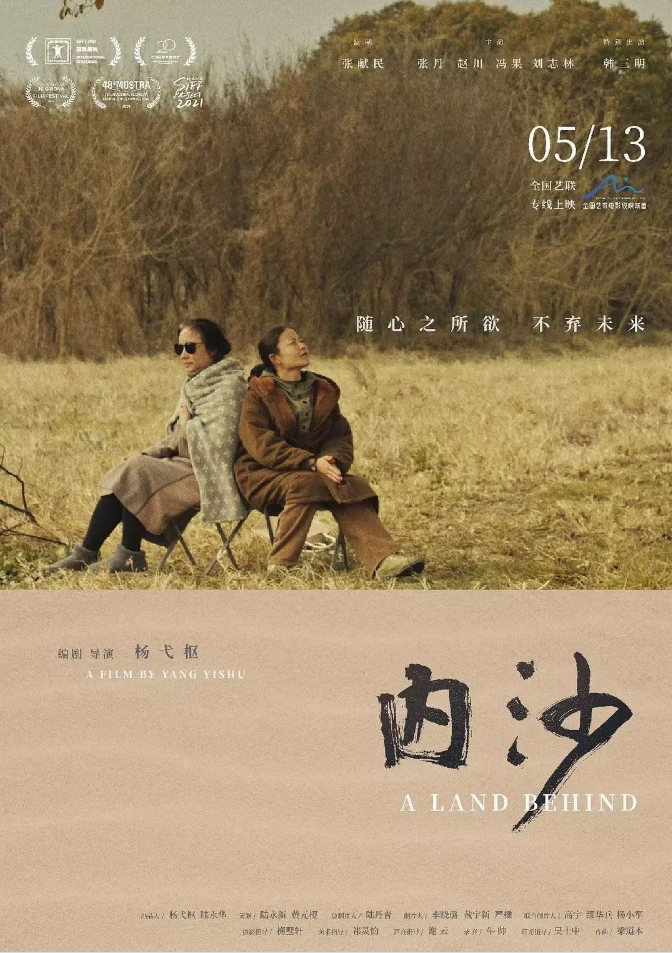

电影海报

据了解,影片拍摄于2021年,于第26届上海电影节华语新风单元首映,后接连入围匈牙利米什科尔兹电影节“聚焦中国”单元、巴西圣保罗电影节“全球视野”单元,并斩获西班牙赫罗纳电影节“荣誉提名奖”。值得一提的是,作为世界上举办时间最长、最有影响力的南美洲电影节之一,该片在圣保罗国际电影节上被葡萄牙文翻译成《被遗忘的土地》。

导演杨弋枢

大艺术,以丰富深刻的主题对抗AI算力

在快速变化,尤其是AI技术全面普及的今天,片长两小时的《内沙》克制、自然、绵长,有力量,引人沉思,彰显着创作者对世界的深刻理解。路演当天,前来观影的高校教师、影评人和资深影迷,均对本片给予高度评价,认为这是当下任何算力都无法企及的。

在南京大学商学院教授朱虹从社会学角度对片中的有机概念、性别在社会结构中的影响予以剖析。在她看来,杨弋枢的创作无疑是“有机”行为,比较纯粹。她还自嘲自己在观影过程中有种做题心态,对片中的每一句话都会琢磨,导演是不是又埋了什么深意。

正如南京艺术学院传媒学院副教授沈晓平所说,所有的电影,观众最终都是在看人的故事,看人的精神,看人的生命、挣扎和困境。在观影最后交流中,每个人都提出了自己的见解,让这部片子有了新的生长。

有人从片中看到了安心与安身、异乡与故乡、执著与迷茫的对立与调和。有人从河流、芦苇等意象中,看到了一种流淌的生命,由此从片中的情绪与流动中感受到一种温暖和希望。有人从这部片子中看到了充盈的文化体力,“我们以为人生都是像小红书,或者我们看的电影,都是速度很快,镜头变化很大,但其实不是,我们也可以一个人很沉静地面对自己的内心,然后以摄影机为笔,写出自己内心的诗篇。”

接地气,让非职业演员为影片增值

“我的很多素材,都是以田野调查为基本依据的。”杨弋枢现为上海交通大学媒体与传播学院教授,曾师从南京大学著名教授周晓虹。

杨弋枢善于打破生活与电影创作的界线,生活有时候就成为一个电影场景,出现在电影里面的东西,可能又变成她的生活,“就像我生活里的朋友,可能都会出现在电影里面,我这个小伙伴也都会出现在电影里面。所有人都会深陷其中,如果我是影片主人公,我会怎么办?”杨弋枢介绍,电影《内沙》中的“母亲”与她自己的母亲有某些相似之处,关于有机农业及其背后的运转系统,她在生活中也有一定了解。

杨弋枢曾在南京生活、工作12年之久,并在南京大学任教过。在其执导的上一部影片《之子于归》中,南京诸多学者均进行了本色客串:男主角作为社会学教授由原东南大学教师、现在华东师范大学任教的林哲元出演;南京大学朱虹本色出演一位女教授;南京大学商学院的戴万稳扮演了一位官员;张鸿雁教授扮演特色小镇研究专家……此外,在这部片子中,南京长江大桥、燕子矶、新街口、草场门大桥等南京地标都有出现。

在电影《内沙》中,几位主演也都是非职业演员,比如女主人公小余的扮演者张丹,长期在福建山村生活,接拍这部电影后,她提前两月来到了岛上,开始在农场里干农活。也就是说,所有的演员都是身边的你我他,他们在片中所面临的困境,也正是每个人在生活中不得不去面对的。